現在、交通渋滞の解消や過疎地域、離島などへのアクセスなど移動や物流の分野で大きな期待を寄せられている空飛ぶクルマを使ったエアタクシーサービス。

空飛ぶクルマなんて遠い未来の話かと思われがちですが、実はそう遠くない未来に実用化されるかもしれません。

実際に日本でも2025年の大阪・関西万博に向けて実用化が進められています。そんな大きな期待を寄せられているエアタクシーサービスの実用化にはどんな課題があるのでしょうか?

この記事では今後、エアタクシーサービスが開始されるにあたってクリアすべき課題と、実用されたらどんなことが期待できるかについて解説します。

空飛ぶクルマとは

空飛ぶクルマの明確な定義はないものの、経済産業省は「電動垂直離着陸型無操縦者航空機」と称しています。

「クルマ」といっても、必ずしも道路を走行する機能を有するわけではなく、個人が日常の移動のために利用するイメージです。また、「電動」「自動」「垂直離着陸」だけに限定されず、内燃機関とのハイブリッドや有人操縦、水平離着陸の空飛ぶクルマも開発されています。諸外国では「電動垂直離着陸機(eVTOL(イーブイトール):electric vertical takeoff and landingaircraft」と呼ばれていて、新しいモビリティとして研究開発が進められています。

日本では新たな二次交通の手段や災害時の救急搬送などの活用が期待されていて、世界に先駆けた実現を目指しています。

大阪・関西万博と空飛ぶクルマ

空飛ぶクルマは2025年4月13日(日)から10月13日(月)まで、大阪の夢洲(ゆめしま)で開催する大阪・関西万博で商用化の予定です。そして、大阪府は「空飛ぶクルマ都市型ビジネス創造都市」をめざし、空飛ぶクルマの実現に向けた官民の取組みを着実に推進するための指針として「大阪版ロードマップ」を策定しています。

大阪府の吉村知事は、2024年9月8日の定例会見で「空飛ぶクルマの実用化を大阪で実現したい」との旨を公表していて、社会実装に向けた取り組みを加速する考えを示しています。

日本の各自治体と空飛ぶクルマ

大阪府だけでなく、他の日本の各自治体で空飛ぶクルマの実用化に向けて取り組みがされています。以下で紹介します。

2020年3月31日に全面開所した『福島ロボットテストフィールド』は、無人航空機や空飛ぶクルマ、自動運転車など「陸海空」のロボットの研究開発や実証実験に取り組める拠点です。無人航空機向けとしては国内最大となる飛行空域、滑走路、緩衝ネット付飛行場で、空飛ぶクルマの実用化を後押しできる舞台としても存在感を高めています。

三重県は空飛ぶクルマを活用して、交通・観光・防災・生活等の様々な地域課題を解決し、誰もが住みたい場所で快適に住み続けることができる社会の創出を目指しています。そして、三重県が掲げている空飛ぶクルマの活用テーマは以下の3つです。

- 離島・過疎地域等での生活支援

- 観光資源・移動手段

- 防災対策・産業の効率化

東京都は、空飛ぶクルマを活用したサービスの速やかな社会実装を目指し、2022年から2024年にかけて民間企業による取組みに対する支援をしていくことになっています。また、有明やお台場など臨海副都心、中央防波堤エリアを舞台に、50年・100年先までを見据えたまちづくりを構想する「東京ベイESGプロジェクト」を策定し、ドローンや空飛ぶクルマの社会実装を目指しています。

環境の整備

まず空飛ぶ車の実用化するにあたって環境整備が必要になります。空飛ぶ車の航路だけではなく、実証実験の環境も整えなければいけません。

空飛ぶクルマは、「電動」「自動運転」「垂直離着陸」の三拍子が揃った未来の機体として脱炭素化が進む世の中で環境に優しく世界的にも注目が集まっています。

しかし、そもそもまだ実社会に存在しない空飛ぶ車をどう実現するのか。

その答えは、ヘリコプターにあると考えています。ヘリコプターは「ガソリン」「手動運転」「斜頸離着陸」と空飛ぶ車とは正反対の性質がありますが、離発着帯として要求されるヘリポートは航空法整備が未熟な日本ではヘリコプターでも空飛ぶ車でも同じ離発着場所の環境が必要であると弊社は考えております。

そのため、離発着場所としてヘリコプターの要件を当てはめると「8分の1勾配」や「侵入離脱経路」の確保が必要になるので、行政や民間の企業と連携して実証実験のための土地を確保する必要があります。

実際に大阪府などは多くの企業と連携して実証実験のための環境を整備しています。

また空飛ぶ車の実用化には安定した運行をするための法整備だけでなく、オペレーティングシステムやVirtiportの要件定義の明確化、離着陸場所の確保などが必要になります。

また、周囲の住民への理解は最も重要で、なぜ空飛ぶクルマを実用化するのか?社会的意義や安全性について社会的受容性を地域一丸となって教養や知識を高める必要があります。

技術的な課題

現在、空飛ぶクルマが抱えている技術的な課題は主なものに以下のものがあります。

- バッテリーの課題

- 通信の課題

- 騒音の課題

- 安全性の課題

バッテリーの課題

空飛ぶクルマの主なタイプはeVTOLと呼ばれる電動の垂直離着機です。

eVTOLはバッテリーで動くので、長距離移動の際には大量の電力が必要となります。

しかし大量の電力を賄うには大容量のバッテリーが必要で、大容量のバッテリーだと今度は重量が増してしまいます。eVTOLには軽量化が求められ、バッテリーの重量が大きな課題となります。

現在の技術力では大容量バッテリーの充電には数十時間かかると言われており、安定的なモビリティサービスの供給ができません。

バッテリーを高性能なものにするか、もしくはガソリンとのハイブリッドタイプにするのか、動力源やバッテリーは空飛ぶクルマの実用化の際に大きな課題となります。

通信の課題

空飛ぶクルマを実現するためには通信技術のさらなる革新が必要と言われています。

上空には標識や道路は存在しないため、安全に運行するには高精度のナビゲーションシステムが必要となり、大量のデータを常に供給する必要がありますが、現時点では大量のデータを供給するのは不可能と言われています。

5Gでも通信距離の限界があるので、空飛ぶクルマには届きません。

現在では細やかで繊細な機体制御が求められる離着陸時に5Gを使用し、上空では低容量のデータしか送れませんが通信距離は長い回線を使用する方法などが検討されています。

また、現状の航空法では電波を発する機器は飛行中は使用不可のため法整備の見直しが必要とされています。

騒音の課題

空飛ぶクルマはヘリコプターや飛行機より低空を飛行するため、機体の静粛性も大きな課題となります。

空飛ぶクルマの最も開発が進められているタイプの機体はプロペラが複数装備されている機体がほとんどです。電力で動くのでエンジン音に関してはそこまで大きな問題にはなっていませんが、プロペラの風切り音が課題になります。

この課題をクリアするために、小さいプロペラを複数装備する方法や大きいプロペラを装備し回転数を遅くする方法などが検討されています。

空飛ぶクルマが社会に受け入れられるには騒音の課題をクリアすることが必須となります。

安全性の課題

空を飛んでいる機体は些細なトラブルが大きな事故に繋がってしまうので、安全性の確保が必須になります。

ガソリン駆動のヘリコプターと電動駆動のeVTOL(エアタクシー、空飛ぶ車など)の火災時の対応一つにしても大きく変わり、ガソリン駆動のヘリコプターが炎上した際は水で消火となりますが、バッテリー電動駆動のeVTOLが炎上のした際に水をかけると爆発します。消防消火活動でさえもヘリコプターとは全く異なります。

また、仮に駆動機関においてもヘリコプターの場合、エンジンが故障しても余力でプロペラは回り続けヘリコプターは航行がある程度可能ですが、eVTOLの場合、バッテリーが故障するとすぐにプロペラは回らずすぐに止まり航行不可になります。

多少のトラブルが起きた場合でも飛行可能なように電力源を複数確保しておくことや、予備のプロペラを装備しておくことが必要になります。

法整備、インフラの整備

現状の航空法では大きく2つ問題があり「離発着要件の緩和」「型式証明取得の緩和」が求められます。

空飛ぶ車や物流ドローンの実現には、都市部はもちろん地方でも行き来できるようにたくさんの離発着帯が必要となります、既存の離発着帯は日本に1000箇所以上ありますが、その9割が民間機体が離発着できる「H」マークのヘリポートではなく、緊急か救命用の「R」マークの離発着帯となります。特にビルの上は「R」にあたります。

現状の航空法では、非常に不便で非経済的で空の移動に制限があります。

民間機体が離発着できるように場外ヘリポートとして広い土地を臨時利用を航空局に申請し活用できますが、その要件も非常に厳しい制限があります。

国から耐空証明を受けなければ、空飛ぶクルマを実用化することはできません。

耐空証明とは国がその機体の安全性を、設計、製造、現状の3段階で検査し、安全性が示されたときに受け取れる証明のことです。現段階では日本のスタートアップ企業であるSkyDriveが耐空証明の前段階である型式証明を受けています。

型式証明は設計、製造段階で安全性が示されたときに受けられる証明で現在、日本で型式証明を受けているのはSkyDriveの機体のみで、耐空証明を受けた機体はありません。

この基準はヘリコプターや航空機と同じ基準で作られた法律なので、空飛ぶクルマの実用化にあたっては航空法が一部改正される可能性もあります。

また空飛ぶクルマを実用化した際に離着陸にあたっては飛行機より多くの機体が行き交うことが予想されます。航空機のように管制塔からの指示を待っていては、離着陸が間に合わないのでAIによる自走システムの実装が求められています。

空飛ぶクルマが実用化されたら期待できること

空飛ぶクルマが実用化されたらどんなことが期待できるでしょうか。具体例を出して以下で紹介します。

点と点で結ぶ空飛ぶクルマネットワーク構築

今までの交通では道路の渋滞や電車の混雑などでストレスを感じることも多かったでしょう。また、離島や過疎地域などへの移動には手段が限られているので時間がかかってしまうこともあります。もし、空飛ぶクルマが実用化されれば、出発地と目的地を点と点で一直線に結べるようになります。

- ワーケーションをする会社員の急な移動

- 観光客の目的地へのダイレクトな移動

- 有名観光地の効率的な周遊

- 渋滞を回避したストレスフリーな移動

- 離島間の移動

緊急車両としての活用

緊急車両としてすぐに連想されるのは「救急車」や「消防車」ですが、到着が道路事情に左右されることは否めません。「ドクターヘリ」もありますが、2022年4月現在では全国47都道府県に56機のみと決して多いとはいえません。もし、空飛ぶクルマが実用化されれば到着時間を大幅に短縮できることや、ドクターヘリと救急車の間にある存在としても大きな意義があるでしょう。また、天候に左右される可能性はありますが、山岳遭難救助や海難事故にも対応できるでしょう。

新たなビジネス・観光資源化

2025年に開催予定の大阪・関西万博では空飛ぶクルマが商用化されますが、物珍しさから乗車希望者が殺到することは間違いないでしょう。大阪・関西万博の大きな目玉でもあり、注目度が非常に高いものとなっています。このように、空飛ぶクルマは新たなビジネス・観光資源となり、成功を収めればこれをモチーフとして空飛ぶクルマを活用したサービスが展開されていくでしょう。移動しながらこれまで以上に優雅な旅を楽しんだり、ヘリコプター遊覧の簡易型として安価に楽しんだりするなど可能性がグッと広がります。

まとめ

今回の記事では、エアタクシー(空飛ぶクルマ)が実用化されるための課題や、実用化されたら期待できることについて紹介してきました。残された課題はまだまだ多く、実用化されるためには越えないといけない壁があります。今回の記事で紹介したものにとどまらず、莫大な研究費用をどうまかなっていけばいいのかなどの課題などが数多く残っています。

ただし、これらの課題をひとつずつクリアしていけば、新たな交通手段の確保やビジネスチャンスなどの可能性が秘められています。国や自治体にとどまらず、多くの企業が空飛ぶクルマのプロジェクトに参加して、日々研究開発や実証実験がされています。近い未来には空飛ぶクルマが我々の生活の一部となり、社会実装されているのではないでしょうか。今後の推移を期待を込めて見守っていきましょう。

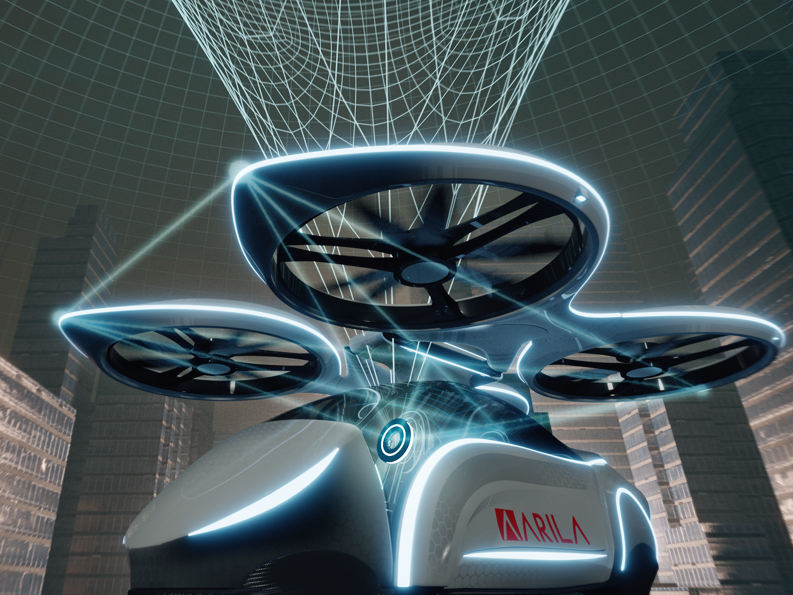

株式会社アリラとは

私たちは空飛ぶ車社会の実現に向けて離発着帯(バーティポート(Virtiportと英語表記))の開発でインフラ面を支えます。

エアタクシーや物流ドローンの空の社会実現にはまだ程遠く、私たちはヘリポートをまずは開発し、日本国民が自由にヘリコプターでいけるようハードウェア開発とオンラインサイトを立ち上げヘリポートの自由化を目指します。

現状、ヘリポートはどこにあるのか知る手立てが一般人にはなく、航空会社の派閥の影響でヘリポート情報は解禁されていません。

その情報をオープンにして利用客の利便性向上に努めます。